飼っているカナヘビに血便が見られると、とても心配になりますよね。その原因は、餌に混じった赤いもののような一時的なものから、深刻な寄生虫の症状として現れるものまで様々です。

まずは慌てずに、うんちの色や状態を注意深く観察することが、原因を探るための重要な第一歩となります。

例えば、フンが水っぽい状態が続く、あるいは便秘やフン詰まりといった他の排泄トラブルが血便に関連していることも少なくありません。また、フンが白い塊を伴うのは正常なことなのか、という疑問を持つ方もいるでしょう。

特に、コクシジウムという寄生虫はカナヘビにおいて血便を引き起こす代表的な原因として知られています。

この記事では、カナヘビの血便について考えられる様々な原因を、フンの状態から健康をチェックする方法や、家庭でできる初期対応、そして専門家へ相談するタイミングについて詳しく解説していきます。

- 血便と間違いやすいフンの状態の見分け方

- フンの色や形状から推測されるカナヘビの健康状態

- 寄生虫感染など血便を引き起こす主な原因

- 血便が見られた際の家庭での初期対応と注意点

カナヘビの血便?考えられる原因とフンの状態

- まずはカナヘビのうんちの色を確認しよう

- 餌に混じった赤いものが原因の場合もある

- 黒いフンは消化管からの出血のサインかも

- 寄生虫の症状で血便が出ることがある

- 特にコクシジウムはカナヘビの血便原因に

まずはカナヘビのうんちの色を確認しよう

カナヘビのフンを観察することは、健康状態を知るための基本です。フンは食事内容や内臓の調子を反映する、いわば「体からのお便り」と言えます。日々の掃除の際にチェックする習慣をつけましょう。

健康なフンの状態

健康なカナヘビのフンは、一般的に茶色から濃い茶色をしています。食べた餌によって多少の色味の変化はありますが、ある程度の硬さがあり、形状が保たれているのが特徴です。

そして、フンの先端や側には、白あるいはクリーム色のペースト状の塊が付着しています。これは「尿酸」と呼ばれるもので、爬虫類の正常な排泄物なので心配ありません。

フンの状態で健康をチェックする

フンの状態をチェックする際は、色、形状、硬さ、そして臭いに注目します。いつもと違う状態が続く場合は、何らかの体調不良のサインかもしれません。以下の表は、フンの状態から考えられる原因をまとめたものです。あくまで目安ですが、観察の参考にしてください。

| フンの状態 | 考えられる主な原因 | 緊急度の目安 |

| 茶色で固形、白い尿酸を伴う | 健康な状態 | 低 |

| 赤いものが混じる、または赤い | 食べたものの色、あるいは消化管下部の出血(血便) | 中~高 |

| 全体が黒いタール状 | 消化管上部(胃や小腸など)での出血 | 高 |

| 水っぽく形がない(下痢) | 消化不良、ストレス、温度不足、感染症 | 中 |

| 普段より硬く、量が少ない | 水分不足、温度不足、便秘の初期症状 | 低~中 |

| 長期間フンが出ない | 便秘、フン詰まり(腸閉塞) | 中~高 |

このように、フンを毎日確認することで、病気の早期発見に繋がります。特に血便や黒いフンが見られた場合は、慎重な対応が求められます。

餌に混じった赤いものが原因の場合もある

カナヘビのフンに赤いものが混じっているのを発見すると、すぐに「血便だ」と慌ててしまうかもしれません。しかし、必ずしも出血が原因とは限らず、食べた餌の色がそのままフンに現れているだけの可能性があります。

カナヘビの消化器官は、人間ほど色素を分解しません。そのため、赤い色の餌を食べると、消化されずにフンに混じって排出されることがあります。

例えば、赤系の色揚げ成分が含まれた人工フードや、色の濃いベリー類などを与えた場合に、フンが赤っぽく見えることがあります。

血便と餌の色を見分けるポイントは、フン全体の状態です。餌の色が原因の場合、フン全体がうっすらと赤みを帯びていたり、消化されなかった餌の破片が赤い塊として混じっていたりします。

一方で、本当の血便は、フンに新鮮な血液が筋状に付着していたり、粘液と共に血が混じっていたりすることが多いです。

もしフンが赤くても、カナヘビ自身が元気で食欲も旺盛であれば、直近で与えた餌の内容を思い出してみてください。思い当たる節があれば、一度その餌を与えるのをやめて、数日間のフンの様子を観察してみるのがよいでしょう。

それでも赤いフンが続く場合や、他に元気がないなどの症状が見られる場合は、出血を疑う必要があります。

黒いフンは消化管からの出血のサインかも

赤い血が混じる血便と同様に、あるいはそれ以上に注意が必要なのが、黒くてタール状のフンです。

これは「メレナ(黒色便)」とも呼ばれ、消化管の、特に肛門から遠い上部(胃や小腸など)で出血が起きている可能性を示唆します。

なぜ出血するとフンが黒くなるかと言うと、血液が消化酵素や腸内細菌の影響を受けて、長い時間をかけて腸内を通過する間に変質するためです。赤い血の色素であるヘモグロビンが、消化管内で酸化されることで黒く変化します。

この黒いフンが見られる場合、考えられる原因は深刻なものであるケースが少なくありません。例えば、寄生虫による重度の損傷、誤飲した鋭利な異物による内臓の傷、あるいは内臓疾患などが疑われます。

赤い血便が肛門に近い大腸や総排泄腔からの出血を示すことが多いのに対し、黒いフンはより体の奥深くで問題が起きているサインと言えます。

もしカナヘビが黒いタール状のフンをした場合は、緊急性が高い状態と判断すべきです。カナヘビの元気や食欲といった他の状態にかかわらず、できるだけ早く爬虫類の診療が可能な動物病院に連れて行き、詳しい検査を受けることを強くお勧めします。

その際は、現物のフンを乾燥しないようにラップなどで包んで持参すると、診断の助けになります。

寄生虫の症状で血便が出ることがある

カナヘビの血便で最も一般的に疑われる原因の一つが、消化管内の寄生虫感染です。特に野生で捕獲した個体や、衛生管理が不十分な環境で飼育されていた個体は、高い確率で何らかの寄生虫を持っていると考えられます。

寄生虫は、カナヘビの腸壁に取り付いたり、組織内に侵入したりして栄養を吸収します。その過程で腸の粘膜を傷つけるため、出血を引き起こし、結果として血便という症状で現れるのです。

少数の寄生であれば無症状のこともありますが、寄生虫が増殖するとカナヘビの体に様々な悪影響を及ぼします。

血便以外に寄生虫感染でよく見られる症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 下痢や軟便(粘液が混じることもある)

- 食欲の低下、あるいは逆に食欲はあるのに痩せてくる

- 元気の消失、活動量の低下

- 脱水症状

これらの症状が複数見られる場合は、寄生虫感染の可能性がより高まります。寄生虫の種類によって症状の出方も異なりますが、血便は体が発する重要な警告サインです。

寄生虫は自然に治ることはほとんどなく、放置すればカナヘビの命に関わる事態になりかねません。したがって、寄生虫感染が疑われる場合は、自己判断で様子を見るのではなく、専門家による診断と治療が必要となります。

特にコクシジウムはカナヘビの血便原因に

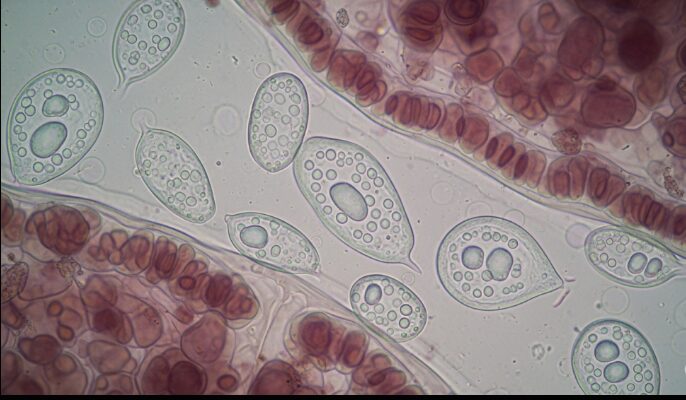

数ある寄生虫の中でも、カナヘビの血便を引き起こす代表的な原因として特に注意したいのが「コクシジウム」です。これは原虫と呼ばれる非常に小さな単細胞の寄生虫で、カナヘビの腸の細胞内で増殖します。

コクシジウムの厄介な点は、増殖の過程で腸の細胞そのものを破壊してしまうことです。これにより、腸壁が広範囲にわたって損傷し、激しい下痢や粘液を伴う血便を引き起こします。

症状が進行すると、栄養を吸収できなくなるため急激に痩せ、脱水症状も深刻になり、最終的には死に至るケースも少なくありません。幼い個体や、ストレスなどで免疫力が低下している個体では、特に重症化しやすい傾向があります。

感染は、コクシジウムのオーシスト(卵のようなもの)を含んだフンを、他のカナヘビが口にしてしまう「糞口感染」によって広がります。

多頭飼育している環境では、一匹が感染するとあっという間に他の個体にも蔓延する可能性があるため、注意が必要です。

コクシジウムの診断は、動物病院でフンの顕微鏡検査を行うことで確定します。治療には、サルファ剤などの駆虫薬が処方されますが、完全に駆虫するには時間がかかることもあります。

何よりも予防が大切で、ケージ内を常に清潔に保ち、フンをこまめに取り除くことが感染リスクを減らす鍵となります。新しい個体を迎えた際は、すぐに同居させず、一定期間隔離して健康状態を確認することも重要です。

カナヘビの血便と関連するフンの異常や対処法

- フンが白い塊なのは尿酸なので心配ない

- フンが水っぽいのは下痢やストレスの兆候

- カナヘビの便秘がいきみによる出血を招く

- フン詰まりの症状と血便との関係性

- 飼育環境の見直しでフンの異常を予防

- 総まとめ:カナヘビの血便は重要な健康サイン

フンが白い塊なのは尿酸なので心配ない

カナヘビのフンを掃除していると、茶色いフン本体とは別に、白い塊が一緒に出ていることに気づくでしょう。これを見て「フンが白くなった」と心配する方もいるかもしれませんが、これは病気のサインではなく、健康な証拠です。

この白い塊の正体は「尿酸」です。哺乳類は、タンパク質を分解した際に出る有害なアンモニアを、毒性の低い「尿素」に変えて水に溶かし、尿として排出します。

一方、カナヘビを含む多くの爬虫類や鳥類は、尿素ではなく「尿酸」という形で排出します。尿酸は水に溶けにくく、固形または半固形のペースト状で排出されるのが特徴です。

これにより、体内の水分を節約することができ、乾燥した環境に適応しています。

つまり、茶色いフンは消化器官からの排泄物(便)、白い塊は腎臓からの排泄物(尿)であり、これらが総排泄腔という一つの出口から同時に出てくるのです。

ただし、この尿酸の状態も健康のバロメーターになります。健康な時の尿酸は、白から少し黄色がかったクリーム色で、適度な水分を含んだペースト状です。

もし尿酸が濃い黄色やオレンジ色をしていたり、水分が無くパサパサしていたり、あるいはジャリジャリとした砂状になっていたりする場合は注意が必要です。

これらは脱水症状や、腎機能に何らかの問題を抱えている可能性を示唆しています。フン本体だけでなく、尿酸の色や状態にも気を配ることで、より細やかな健康管理が可能になります。

フンが水っぽいのは下痢やストレスの兆候

フンがいつもより明らかに水っぽく、形を保っていない状態は「軟便」や「下痢」であり、消化器系に何らかの異常が起きているサインと考えられます。血便ほど直接的な危険を感じないかもしれませんが、これが続く場合は注意が必要です。

下痢の主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

一時的な軟便であれば、保温をしっかり行い、餌の量や種類を見直すことで改善することもあります。しかし、水のような下痢が何日も続く場合は、脱水症状を引き起こし、急激に体力を消耗させてしまうため危険です。

特に食欲不振や元気消失といった他の症状も伴う場合は、感染症の可能性も視野に入れ、早めに動物病院で診てもらうことをお勧めします。

カナヘビの便秘がいきみによる出血を招く

毎日フンをしていたカナヘビが、数日間フンをしなくなることがあります。これは「便秘」のサインかもしれません。便秘そのものは直ちに命に関わるわけではありませんが、便秘が原因で出血を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

便秘になると、腸内にフンが溜まって硬く、大きくなります。それを排出しようとカナヘビが強くいきむことで、総排泄腔(フンや尿、卵を排出する出口)の粘膜が切れてしまうことがあります。これは人間の「切れ痔」に似た状態で、フンの表面に新鮮な赤い血が筋状に付着する原因となります。

カナヘビが便秘になる原因は様々です。

便秘が疑われる場合は、まずは温浴が効果的です。30~35℃程度のぬるま湯に15分ほど浸けてあげることで、体が温まり腸の動きが活発になるのを助けます。

また、体を温めることでリラックスし、排便しやすくなる効果も期待できます。温浴中は溺れないよう、必ず浅い水深で目を離さないようにしてください。

こうした対処で排便があり、フンに少し血が付いている程度であれば、いきみによる出血の可能性が高いでしょう。しかし、温浴しても全く排便がない、お腹が張っているなどの場合は、より深刻な「フン詰まり」の可能性も考えられます。

フン詰まりの症状と血便との関係性

便秘がさらに進行し、フンや誤飲した異物が完全に腸管を塞いでしまう状態を「フン詰まり(腸閉塞)」と呼びます。これはカナヘビにとって非常に危険で、命に関わる緊急事態です。

フン詰まりの症状は、単なる便秘よりも深刻です。

フン詰まりが起きると、腸内に溜まった内容物が腐敗して毒素を発生させたり、腸壁の血流が滞って組織が壊死したりすることがあります。壊死した部分から出血し、少量のフンや粘液と共に血が排出されることもあり、これも血便の一つの形です。

原因としては、粒の大きな床材(砂やウッドチップなど)を餌と一緒に誤って飲み込んでしまうケースが多く報告されています。また、硬い昆虫の外骨格などが消化しきれずに詰まってしまうこともあります。

フン詰まりは、家庭での対処法である温浴などで改善することはほとんど期待できません。むしろ、無理にマッサージなどを試みるのは、腸を傷つける危険があるため絶対に避けるべきです。

フン詰まりが疑われる症状が見られたら、一刻も早く爬虫類の診療に詳しい動物病院を受診してください。レントゲン検査などで状態を確認し、場合によっては外科手術が必要になることもあります。

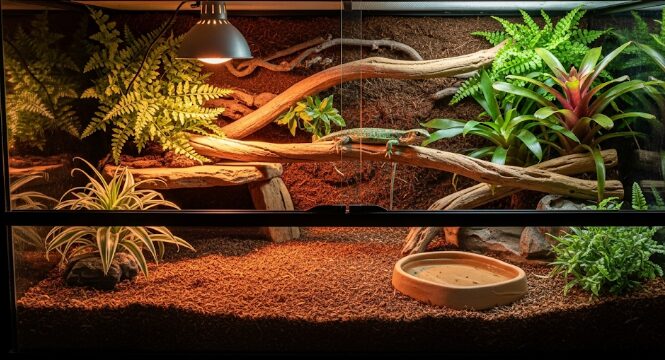

飼育環境の見直しでフンの異常を予防

これまで見てきたように、血便を含むフンの異常の多くは、日々の飼育環境と密接に関連しています。つまり、適切な飼育環境を維持することが、最も効果的な予防策となるのです。ここでは、フンの異常を防ぐための重要なポイントをいくつかご紹介します。

温度と湿度管理

カナヘビは変温動物であり、自身の体温を外部の熱源に依存しています。体温が低いと消化機能を含む全ての代謝活動が低下し、消化不良や便秘の原因となります。

ケージ内には、体をしっかり温められる40℃前後の「バスキングスポット」と、熱から逃れられる25℃程度の「クールスポット」を作り、温度勾配を設けることが不可欠です。

バスキングライトやパネルヒーターなどを活用し、季節を通じて適切な温度を維持しましょう。

また、過度な乾燥は脱水を引き起こし便秘に繋がるため、霧吹きなどで適度な湿度を保つことも大切です。

清潔な環境の維持

フンをケージ内に放置することは、寄生虫や細菌が繁殖する温床となります。特にコクシジウムなどの寄生虫は、フンを介して再感染・他個体への感染を繰り返すため、フンを見つけたらすぐに取り除く習慣が極めて重要です。

床材も定期的に全交換し、ケージ全体を清潔に保つことで、感染症のリスクを大幅に減らすことができます。

バランスの取れた食事と水分補給

餌は、栄養バランスの取れたものを適量与えることが基本です。同じ種類の餌ばかりでなく、複数の種類の昆虫や人工フードを組み合わせることで、栄養の偏りを防げます。

また、いつでも新鮮な水が飲めるように、水入れは毎日掃除して新しい水に交換しましょう。

壁面に霧吹きをすると、そこから水分を摂る個体も多いので、飲水行動の補助として有効です。

これらの基本的な管理を徹底することが、カナヘビの消化器系の健康を守り、フンの異常、ひいては血便などの深刻な事態を防ぐことに繋がります。

カナヘビの血便は重要な健康サイン:まとめ

この記事では、カナヘビの血便について、その原因から対処法、予防策までを解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- カナヘビの血便は体からの重要な警告サイン

- 血便を見つけたら慌てずフンの色や状態を観察する

- 原因は食べた餌の色が原因のこともある

- 黒いタール状のフンは消化管上部での出血を示し緊急性が高い

- 寄生虫感染は血便の一般的な原因の一つ

- 特にコクシジウムは激しい血便や下痢を引き起こす

- フンと一緒に出る白い塊は病気ではなく正常な尿酸

- フンが水っぽい場合は消化不良やストレス、感染症の兆候

- 便秘でいきむことで肛門が切れ出血することがある

- フン詰まり(腸閉塞)は命に関わる危険な状態

- フンの異常を予防するには飼育環境の管理が最も大切

- 適切な温度管理と清潔な環境が消化器の健康を保つ

- バランスの取れた食事と十分な水分補給を心がける

- 家庭での対処で改善しない場合や判断に迷う場合は自己判断しない

- 少しでも不安を感じたら迷わず爬虫類を診れる動物病院へ相談する

コメント