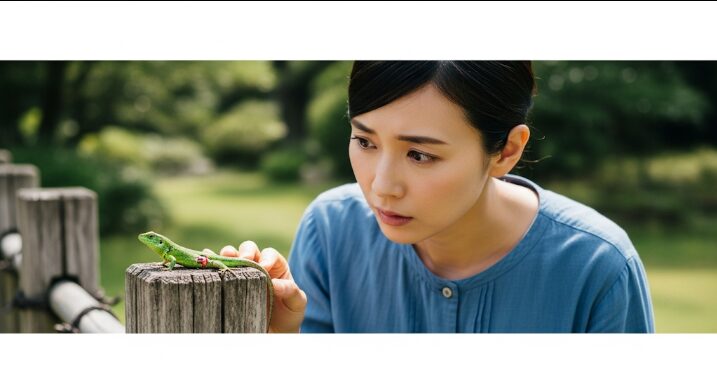

カナヘビが急に噛みついてきて、なぜそのような行動をとるのか疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。

単に攻撃的だから、というだけでなく、そこには様々なカナヘビが噛む理由が隠されています。たとえば、カナヘビが噛む理由とは?多様な行動を解説すると、飼育環境や個体同士の関係性、生理現象などが複雑に絡み合っています。

この記事では、カナヘビの噛む理由:交尾中の求愛行動や、共食いの可能性と原因を把握することの重要性、さらには餌と誤認して自分の足を噛むケースや、発情期におけるオス同士の争い、ストレスによる噛む行動といった具体的な状況について詳しく掘り下げます。

そして、カナヘビが噛む理由を知り適切な対策を行うための具体的な方法についてもご紹介します。カナヘビが噛むことで痛い思いをする前に知っておきたい尻尾を噛む原因と対策、カナヘビが手を回すような動きと噛みつき、そして噛みつき対策と飼育のポイントについて解説します。

最終的には、カナヘビが噛む理由と対策法を網羅的に理解できるよう構成しました。この記事を最後までお読みいただくことで、カナヘビとのより良い共生関係を築くためのヒントが得られるでしょう。

- カナヘビが噛む具体的な理由とその背景

- 共食いや自傷行為といった危険な行動を避けるための対策

- 交尾や発情期におけるカナヘビの行動パターン

- ストレスを軽減し、カナヘビが快適に過ごせる飼育環境の作り方

カナヘビが噛む理由とは?多様な行動を解読

- カナヘビの噛む理由:交尾中の求愛行動

- 共食いの可能性と原因を把握する

- 餌と誤認して自分の足を噛むケース

- 発情期におけるオス同士の争い

- ストレスによる噛む行動

カナヘビの噛む理由:交尾中の求愛行動

カナヘビが噛む行動には、交尾における本能的な理由が含まれています。特に繁殖期には、オスがメスに対して噛みつく姿が観察されることがあります。この噛みつきは、攻撃的な行動ではなく、メスを固定して交尾を成功させるための求愛行動の一環と考えられています。

オスはメスの後ろ足の付け根や胴体の側面に噛みつくことで、しっかりと体を固定しようとします。これは、不安定な状況で交尾を行うカナヘビにとって、非常に重要な行動です。飼育者の方が「急に噛みつかれた」と驚くこともありますが、これは自然な行動と言えるでしょう。

ただし、オスの噛む力が強すぎたり、メスが交尾を拒否して暴れたりすると、メスが怪我をしてしまう可能性もあります。その場合は、無理に同居させず、一時的にペアを分けて休ませることが大切です。

若い個体の場合、力の加減が分からないことも多く、傷をつけてしまうケースも報告されています。そのため、繁殖行動中はカナヘビの様子を注意深く観察し、必要に応じて介入することも飼い主の役割です。

共食いの可能性と原因を把握する

カナヘビの多頭飼育において、非常に注意が必要なのが共食いのリスクです。特に、体の大きさが異なる個体同士を同じケージで飼育していると、小さな個体が大きな個体の餌と認識されてしまう可能性があります。

実際、成体のカナヘビが幼体を噛んで丸呑みしようとした事例や、小さな個体の尻尾がかじられたという報告も少なくありません。カナヘビには「小さな動くもの=餌」と認識する習性があるため、他の個体を獲物と誤解してしまうことがあります。

また、餌不足の環境では、共食いのリスクがさらに高まります。定期的に十分な餌を与えていない場合や、飼育スペースが狭く逃げ場がない、隠れ場所が不足しているといった状況は、カナヘビに強いストレスを与えてしまいます。このようなストレスは、「食べられる前に食べよう」という防衛的な攻撃行動につながることがあります。

共食いを避けるためには、体格差のある個体を一緒に飼育しない、十分な餌を定期的に与える、そして広い飼育スペースと豊富な隠れ家を提供することが重要です。

餌と誤認して自分の足を噛むケース

カナヘビは、動くものに強く反応する習性を持っています。これは自然界で昆虫などの小さな獲物を狩って生きているため、素早い動きに対する反射的な噛みつきは彼らにとって当然の行動です。飼育下においても、この習性が原因で問題が生じることがあります。

例えば、同居しているカナヘビの足の動きを餌と勘違いして噛みついてしまうケースや、まれに自分の足を噛むといった誤認行動が見られることもあります。特に、尻尾の動きは頻繁に観察され、形やサイズが虫に似ているため、誤って噛みつかれることが多いようです。

餌と誤認した噛みつきは、カナヘビ同士だけでなく、飼育者の指を噛んでしまうことにもつながります。これは、指が動いたことでカナヘビが反射的に餌と認識してしまった結果と考えられます。もちろん、意図的に攻撃しているわけではありません。

このような誤認行動を防ぐためには、十分な餌を与えておくことや、飼育個体のサイズを揃えることが有効です。また、複数飼いする場合は、広い飼育スペースを確保し、カナヘビ同士が頻繁に接触しないように工夫すると良いでしょう。

発情期におけるオス同士の争い

カナヘビは普段、縄張り意識が低いとされていますが、発情期にはその限りではありません。この時期になると、オスのカナヘビ同士がメスをめぐって激しく争い始めることがあります。この争いでは、噛みつき行動が特に顕著になります。

オスは相手の胴体に飛びかかって噛みついたり、首元や足にしつこく攻撃を仕掛けたりすることがあります。このような行動は、「縄張りを守る」または「相手より優位に立つ」という本能から来ており、時に非常に激しい喧嘩に発展することもあります。

飼育者の間でも、「昨日まで仲良くしていた2匹が、春になった途端に喧嘩を始めた」という報告は少なくありません。これは、発情期に入り、オスの攻撃性が高まったためと考えられます。

複数のオスを同居させる場合は、発情期に入る前に必ず隔離するのが最も安全な方法です。もし隔離が難しい場合は、ケージを並べても視界が合わないように仕切りを設けるなどの工夫が必要です。日頃からカナヘビの様子をよく観察し、争いの兆候が見られたらすぐに分離させることが大切です。

発情期のオスは、頭を高く持ち上げたり、メスや他の個体を追いかけ回したり、身体を左右にゆらすディスプレイ行動を示すことが多くなります。このような変化が見られたら、噛みつき対策を急ぐ必要があります。

ストレスによる噛む行動

カナヘビは非常に繊細な生き物であり、ストレスに弱いという特徴があります。飼育環境が適切でないと、カナヘビは強いストレスを感じ、それが攻撃的な噛みつき行動の引き金となることがあります。

特に、飼育スペースが狭すぎる場合、カナヘビは逃げ場を失い、他の個体と常に接触することで攻撃的になりやすくなります。また、隠れ家が不足していると、安心できる場所がなく、常に身の危険を感じてしまうため、防御行動として噛むこともあります。

他にも、温度や湿度の調整が不適切であったり、照明が不足していたり、過度なハンドリング(触りすぎること)などもストレスの原因となります。これらのストレスは、カナヘビの免疫力を低下させ、健康状態にも悪影響を及ぼす可能性があります。

カナヘビのストレスを軽減するためには、ケース内に岩や木の枝、植物などの隠れ家を複数設置すること、そして適切な広さの飼育スペースを確保することが非常に重要です。例えば、30cm以下のスペースには1匹のみ飼育するのが望ましいとされています。

また、昼夜の温度管理をしっかり行い(昼28〜30℃、夜22〜25℃が目安)、適切な湿度(50〜60%)を保つことも、ストレス軽減に繋がります。

カナヘビが噛む理由を知り適切な対策を行う

- カナヘビが噛むことで痛い思いをする前に

- 尻尾を噛む原因と対策

- カナヘビが手を回すような動きと噛みつき

- 噛みつき対策と飼育のポイント

- カナヘビが噛む理由と正しい対策法

カナヘビが噛むことで痛い思いをする前に

カナヘビの噛みつきは、飼い主にとってもカナヘビ自身にとっても痛い思いにつながることがあります。噛みつきは、時に怪我を引き起こし、カナヘビの健康やストレスレベルに悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、噛みつきが発生する前に、その原因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

噛みつきの兆候としては、カナヘビが特定の個体を追いかけ回す、威嚇するような姿勢をとる、あるいは食事中に他の個体を遠ざけようとするといった行動が見られます。このようなサインを見逃さず、早期に対応することで、深刻な事態を防ぐことができます。

「うちの子、最近なんだか落ち着きがないな…」と感じたら、それはストレスのサインかもしれません。早めに対策を考えてあげましょう。

前述の通り、共食いや激しい喧嘩は、カナヘビに大きな怪我を負わせる可能性があります。最悪の場合、致命傷になることもありますので、飼育環境の改善や個体の分離など、迅速な対応が求められます。

尻尾を噛む原因と対策

カナヘビが自分の尻尾を噛む、いわゆる「自傷行為」や、他のカナヘビの尻尾を噛む行動が見られることがあります。尻尾はカナヘビにとって非常に重要な部位であり、自切することもありますが、これは主に天敵から逃れるための防御行動です。飼育下での尻尾の噛みつきは、異なる原因が考えられます。

他のカナヘビの尻尾を噛む主な原因は、餌と誤認している場合です。尻尾の動きが昆虫のように見えるため、空腹時やストレス下にあるカナヘビが噛みついてしまうことがあります。また、縄張り争いや力関係を示すために噛むこともあります。

自分の尻尾を噛む自傷行為は、より深刻なサインです。これは極度のストレスや、尻尾の再生過程におけるかゆみ、あるいは感染症や寄生虫が原因で引き起こされる可能性があります。傷口が治りかけの時期は、かさぶたになって痒みを感じやすいため、自分で噛んでしまうことがあります。

尻尾の噛みつき対策としては、まず十分な餌を与えること、そして適切な飼育環境(広いケージ、隠れ家、温度・湿度管理)を整えることが重要です。自傷行為が見られる場合は、ストレス要因を取り除くことに加え、傷口の消毒や獣医師への相談も検討しましょう。

| 噛む対象 | 主な原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 他のカナヘビの尻尾 | 餌と誤認、縄張り争い | 十分な給餌、飼育スペースの拡大、隠れ家の設置、同サイズの個体飼育 |

| 自分の尻尾 | ストレス、かゆみ、感染症、寄生虫 | 飼育環境改善、傷口の消毒、栄養補給、獣医師への相談 |

カナヘビが手を回すような動きと噛みつき

カナヘビの行動を観察していると、特定の状況で「カナヘビが手を回すような動き」を見せることがあります。これは、主に求愛行動や交尾の際にオスが見せる特徴的な動きです。

オスがメスに近づき、交尾を試みる際、メスの体をしっかりとホールドするために前足を使ってメスを抱え込むような動きをすることがあります。この時、メスが逃げようとしたり、抵抗したりすると、オスはさらに強く噛みついて固定しようとします。これは、前述の交尾時の噛みつき行動と密接に関連しています。

また、喧嘩の際にも、相手を捕まえて優位に立つために同様の動きをすることがあります。この場合は、噛みつきも激しく、お互いに怪我をするリスクが高まります。そのため、飼育者としては、この「手を回すような動き」が求愛行動なのか、それとも喧嘩の始まりなのかを見極めることが重要です。

交尾の場合は、メスもオスの動きに合わせて体を動かすなど、ある程度受け入れている様子が見られます。一方で、喧嘩の場合は、メスが激しく抵抗したり、逃げようとしたりする様子が顕著になります。

飼育環境が狭いと、カナヘビ同士が頻繁に接触し、こうした行動が攻撃に繋がりやすくなります。そのため、十分なスペースを確保することが、トラブルを避ける上で不可欠です。

噛みつき対策と飼育のポイント

カナヘビの噛みつきを予防し、安全で健康的な飼育環境を維持するためには、いくつかの重要なポイントがあります。これまでの情報を踏まえ、具体的な対策を講じることが大切です。

まず、個体のサイズを揃えることが基本です。特に幼体と成体を同居させることは共食いのリスクを著しく高めるため、避けるべきです。同じくらいの大きさの個体同士であっても、常に様子を観察し、力の関係に偏りが見られた場合は分離を検討しましょう。

次に、十分な餌の供給を心がけてください。餌不足は、空腹による誤認行動や共食いの直接的な原因となります。成体であれば1日に1~2回、小型のコオロギやミルワームを2~3匹ずつ与えるのが目安とされています。幼体は成長期のため、毎日しっかりと給餌してください。

そして、広い飼育スペースと隠れ家の設置は、ストレス軽減に不可欠です。ケース内に岩や木の枝、植物などの隠れ家を複数設置し、カナヘビが安心して隠れられる場所を確保してください。これにより、個体間の不必要な接触が減り、縄張り争いも緩和されます。

発情期のオス同士の同居は避けるべきです。この時期のオスは攻撃性が高まるため、激しい喧嘩に発展する可能性が非常に高いです。発情期に入る前に別々のケースに移すか、視界を遮る仕切りを設けるなどの対策を講じましょう。

最後に、飼育環境の見直しと改善も重要です。適切な温度(昼28〜30℃、夜22〜25℃)と湿度(50〜60%)を保ち、紫外線ライト(UVB)を適切に照射することで、カナヘビの健康を維持し、ストレスを軽減することができます。これにより、噛みつき行動の抑制にも繋がります。

カナヘビが噛む理由と正しい対策法

カナヘビが噛む行動には様々な理由があり、それらを理解した上で適切な対策を講じることが、安全で快適な飼育環境を築く上で不可欠です。以下に、カナヘビが噛む理由と、それに対する具体的な対策法をまとめました。

- 交尾中のオスはメスを固定するために噛むことがある

- 共食いは体格差のある個体を同居させるとリスクが高まる

- 餌不足やストレス下では他の個体を餌と誤認して噛むことがある

- 発情期のオス同士はメスを巡って激しく争い噛みつくことがある

- 狭いスペースや隠れ家不足はカナヘビのストレスを高め攻撃的になる

- 個体のサイズを揃えることで共食いや争いを防ぐ

- 餌は不足しないよう適量・適時に与えることが重要

- 広い飼育スペースと隠れ家を用意することでストレスを軽減し縄張り意識を和らげる

- 発情期のオスは事前に隔離し視界や接触を遮る工夫をする

- 温度・湿度・日光浴の適切な管理が健康維持と攻撃性抑制に繋がる

- 噛みつきの兆候が見られたら早期に個体を隔離する

- 尻尾を噛む自傷行為はストレスや痒み、感染症の可能性も考えられる

- 尻尾の再生を促すためにも適切な栄養補給と環境改善が必要

- カナヘビが手を回すような動きは求愛行動か喧嘩かを見極める

- 全ての行動には理由があるため観察を通じて理解を深める

コメント